第九届中国(安庆)黄梅戏艺术节

活动主题:

讴歌新时代 启航新征程——庆祝中国共产党成立100周年

时间:2021年9月28日至10月8日

地点:安徽省安庆市

主办单位:

中华人民共和国文化和旅游部

安徽省人民政府

承办单位:

文化和旅游部艺术司

安徽省文化和旅游厅

安庆市人民政府

风尘女画家

伟大的艺术品不像生活那样令人失望,它们并不像生活那样总是在一开始就把所有最好的东西都给了我们。

——马塞尔·普鲁斯特

艺术就是那么怪!往往在一部作品上花费了大量的精力、财力、人力、物力,对其抱有较大希望,结果常常事与愿违,不仅达不到先前所追求、所预期的目标,甚至帷幕未降,杯酒尚温,便偃旗息鼓了。而某些没有什么花费,投入极少,初衷和预期都不那么明确和高调的东西,却往往能出人意料地被赞赏、被喜爱、被保留,甚至被永存!黄梅戏舞台剧《风尘女画家》就是这样。

这是一部二十多年前的舞台剧,后来再也没有重现过,也没有留下任何完整的音像资料甚至剧照(小编按:黄新德老师创作此篇文章时,《风尘女画家》在黄梅戏舞台上尚未复排)。网络上偶见零散片段是某些晚会节庆的现场记录,在云南录制的全剧磁带也非舞台实况。

可就是这部“短命”的作品,数十年来依然顽强地、深刻地存活在广大观众之中,它的许多唱段脍炙人口,四处流传。而喜爱它、传唱它的人们绝大多数都从来没有看过这个戏,甚至连剧情梗概也说不出个一二三来,却阻挡不了他们对此剧的热爱和迷恋。甚至业内人士们在各种大小场合也乐此不疲地反复演唱并将其收进自己的专辑,全然忘了梨园的忌讳:反复演唱他人的作品显然不能代表自己的实力。

这真是一个奇迹,是个特例!为什么会这样?

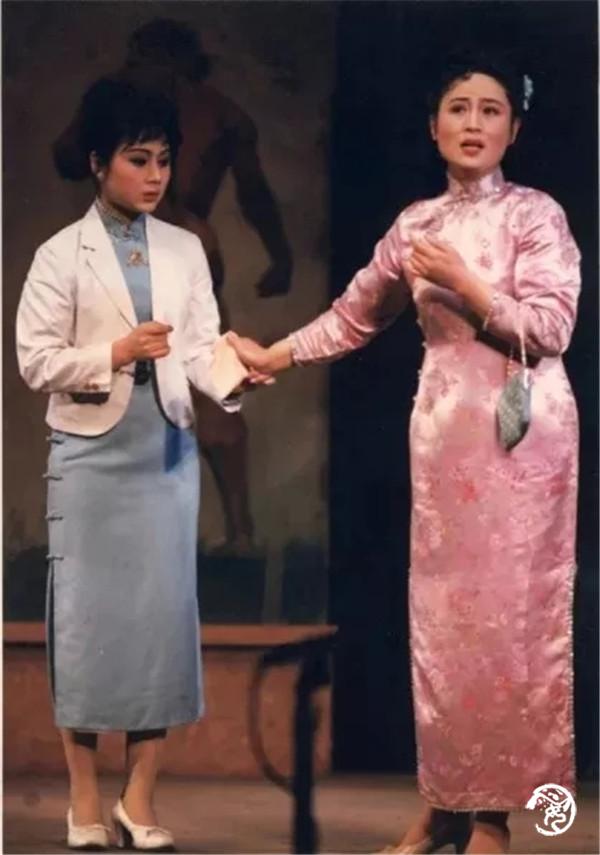

《风尘女画家》舞台剧照

《风尘女画家》是已故著名剧作家陆洪非先生的夫人林青女士,根据安徽作家石楠女士的小说《张玉良传》改编的。网名为“配音虎”的朋友写道:“五十年代初,林青是上海歌剧院青年文工团的演员。1954年一场华东区戏曲观摩汇演,‘如山野的风一般清新’的黄梅戏,深深迷住了林青,她义无反顾地放弃了上海的大好前途,一头扎到合肥。在写作《风尘女画家》之前,林青基本没有编剧经验……她在《清明》杂志上,读到了石楠的小说《张玉良传》。她一口气读完很受感动,就有了改编成剧本的念头。不过她当时还没有独立改编的想法,而是推荐给她的老伴——黄梅戏编剧泰斗陆洪非先生看……陆老不愿和林青一起改编,要她自己写。她十分投入,全然感觉不到外界的干扰……结果等到剧本完成,林青老师的妈妈却患癌症倒下了,再也不能和她说话了。”

林青老师的本子深深打动了我们,剧院很快就把它搬上了舞台。导演是孙怀仁,作曲是陈精耕,舞美是孙立嵩。马兰饰演张玉良;潘赞化由我和王少舫先生扮演,王老演老年潘赞化;大夫人由胡玉洁扮演;黑人姑娘艾丽丝由周素明扮演;刘海粟校长由黄宗毅扮演;马会长由李济民扮演……

总之,主创团队没有一个是外请人员,也没花多少钱。说来脸红,我与马兰的服装质地都是化纤的,是在合肥街头购买的衣料,一米价格十四元,由本团服装师焦莉女士制作。只有西装她没做过,把握不好,请合肥市歌舞团代做。布景就在仓库里寻找,旧物利用,拆东补西。排练时间也很短促,才二十几天吧!就这样凑凑乎乎歪歪斜斜地登上了江淮大戏院的舞台。

《风尘女画家》舞台剧照

当时人们的心态比较正常,也比较恬淡,根本没有想到要用它去冲刺什么奖项,参加什么大赛。因此,除了在合肥,还有在安庆演过之外,竟然再没有去过其他任何地方。何曾料到,就这么个小制作、不起眼的现代戏,居然在演出中受到了前所未有的欢迎。观众们十分感动,哭得稀里哗啦。本团的演职员们几乎每天晚上都挤在舞台两侧观看,个个泪眼婆娑。剧中的唱段也很快有人学唱,还有观众每天都到剧场里来记词记谱。

我和马兰的几场对手戏中,常常在舞台上会出现短暂的“休克”,也就是入戏太深,不能自制,大脑里出现一片空白,话剧界称这种状态是“黄金瞬间”。这在以前和后来的演出中是极为少见的。

为什么如此“粗糙”的作品会产出这等强烈的艺术魅力呢?回首总结,我认为有以下几点:

一是故事题材很好。这是发生在安徽的真人真事。潘赞化是桐城人,在芜湖任海关监督,在“文化大革命”前夕死在了桐城。张玉良虽然不是安徽人,但是她从扬州过来落脚芜湖,由此产生了一出爱情悲剧。故事凄美,跨度伸展,又发生在本乡本土,观众们顿时有了亲切感、归属感,加之石楠女士先期发表在《清明》文学杂志上的《张玉良传》已经在全国产生了极大反响,此戏等于在借力发力。

二是林青女士的台词、唱词写得极美、极雅,她不愧是当年的“苏州才女”。你不用听,只看词,就能感受到一股浓郁的中华古典传统文化的意韵扑面而来!它既准确地刻画了人物的各种情绪、心态,又凸显了古典文学的独特之美,令人不禁拍案叫绝!现代戏,尤其是黄梅戏现代戏中,唱词如此讲究的实在是为数不多。所以说该剧的唱段流传,与林青女士的文采大有关系。这夫妇二人为黄梅戏编剧所作的贡献功不可没。

《风尘女画家》舞台剧照

三是陈精耕先生的音乐唱腔,可以说音乐是此戏的最大亮点。陈精耕是怀宁人,我的同乡,毕业于安庆黄梅戏学校主胡专业。他传统戏曲知识的积累极其深厚,后又去上海音乐学院作曲系深造。尤其他的岳父是黄梅戏一代艺术大师王少舫先生,耳濡目染,近水楼台,使得他的作品既多又好,特别是对黄梅戏的男腔创新发展作出了巨大贡献。

中央政治局常委、中宣部长刘云山来安徽视察,听了《海滩别》之后,上台问我这一段是哪个戏里面的,我做了回答。他又问作曲是谁,我说是我院的陈精耕。他说很好听,完全可以与“树上的鸟儿成双对”媲美。

央视戏曲频道著名主持人白燕升,在他新近出版的个人演唱专辑《燕歌行》中,总共收录了五个剧种的十首戏曲唱段,有京剧、豫剧、淮剧、河北梆子和黄梅戏,而黄梅戏竟占了四首。这四首均选自我的唱腔,有三段取自《风尘女画家》,另一段取自《梁祝》。他在赠给我的专辑上写道:“黄老师,不少人听了我的唱都说‘挺黄的’……能像您一点点,我把它当做赞美,谢谢您!白燕升,2009.3. 12” 可见这位才华横溢、对中国戏曲艺术富有感情又极其精通的精英人士,对黄梅戏的情有独钟和对《风尘女画家》的偏爱。

四是演员们都付出了艰辛劳动。为了排好这出戏,我们认真阅读了石楠女士的小说《张玉良传》,还组织观看了电影《知音》,从蔡锷将军与小凤仙的爱情故事中去把握那个年代的生存环境、风土人情,以及打扮举止。我们还前往省博物馆参观了张玉良女士的油画作品。

《风尘女画家》舞台剧照

那时,张玉良的画作刚刚从法国运来,年代久远,需要修复,可能还有其他我们所不知道的时代原因,反正没有对外公开,全部存放在库房里。我们找到有关领导批了条子,这才有幸先睹为快。说句大实话,当我见到这批油画时,不禁有些失望甚至困惑!油画几乎全是大尺寸、多姿态的裸体女人。我有些想不通,画什么不好,干吗非要画裸体女人呢?可能是时间太长,蒙满灰尘,尚未整修,加上库房内光线有限,画作显得晦暗,散发着浓重的霉味。关键还是我不懂美术,也不知道好在哪里。还因为观念的保守,见到这类“大胆”的东西一时不知所措。后来这些油画对外开放时,我特地又去看了一下,感觉完全不一样了,经过修整和灯光照射,它们的艺术魅力大放光彩。

我还去雕塑专家那里当了一回石膏模型的道具,这是因为剧中要出现潘赞化的雕塑头像。当张玉良孤身逗留法国时,与潘赞化失去了联络,思念心切,为其塑像。塑像由玻璃钢制成,如果镀上一层金粉,冒充哪一位伟人也能混得过去。此头像酷似我,因是在我脸上“扒”下来的。如今也不知弄到哪里去了,也许它此时此刻正孤零零地躺在某个阴暗潮湿的仓库角落。

潘赞化曾留学日本,在蔡锷将军的反袁护国军中当过高层军官,卸甲后到芜湖当上了海关监督。他的身上既要有文人的儒雅,又要有军人的英武,空怀一腔报国热忱,无奈面对众小人。张玉良的“突然”出现,到“主动”送上门来,他从拒绝、鄙视到了解、同情,从收留、培养到慢慢产生感情,从外界恶势力的围剿到家庭里发生内江,从春风得意、踌躇满志到官场落魄、穷困潦倒,从旧社会一路走入新社会,直至与玉良天各一方,孤苦伶仃,老死故乡……

《风尘女画家》舞台剧照

可以说,潘张之恋从一开始便注定了他们的悲剧命运。过程复杂,情感曲折,时空交错,背景多变,与很多现代戏相比,更加富有戏剧性、曲折性和人情味。如果只是一味地表现才子佳人的卿卿我我、缠绵徘恻、风花雪月,显然是对历史、对作者、对这两位真实人物的一种误读。所以必须要吃透时代,拿捏住二人在不同的情感阶段所表现出的不同的行为尺寸。

剧中潘赞化后几场手持“司的克”,也就是文明棍。从王老那儿了解到,这是那个特殊年代里所时兴的一个男士用品,它不是拐杖,只是身份象征。上世纪前半叶,有在国外生活经历的上层政界、文化界人士常常持着或夹着它以增加绅士风度。潘在参观张玉良从法国学习回来首次举办的画展时,握着它在公众场合出现,那是一种何等的喜悦轻快。在故乡大夫人来到之后,平静生活被彻底打乱,潘又握着它,努力期望在众多矛盾的挤压之下能够寻找到一个平衡点。在《海滩别》中,潘用这根棍支撑着随时可能崩溃的情感小屋,用它维系着自己的那颗破碎的心灵。而潘赞化暮年在海边迎风而立,遥念着远方亲人时,用的还是它。这时它已是唯一依靠,支撑着那饱经磨难的风烛残年。一根不起眼的小棍,如果找到了依据,赋予它使命,那么,这个贯串道具的寓意就意味深长了。

剧中的潘赞化随着时代变迁、身份转换,其着装也发生着细微变化。从出场时的领结到后来的领带,从西装到中山装再到长衫,均是围绕人物的命运起伏所设置,并非是什么好看穿什么,什么时髦就搬上去。我不会打领带,初次赴港时就是王少舫先生帮忙打的。如今因戏中需要,自己动手打领带不是里长外短就是疙瘩歪斜,这很别扭,还得要倚仗王老代劳。每次王老都说,你这么个聪明人怎么就学不会这个玩意儿呢?我后来干脆就不拆散了,如同拉链、松紧带,拉开一套,收紧即成,即省事又方便,还能保证质量。

黄新德与恩师王少舫合影

马兰也不比我轻松,除了“忽听琵琶”那一小场之外,她每场都有戏份,换衣服、改造型,一下国内,一下国外,忙得是不亦乐乎!一个二十多岁的姑娘,要从十六岁演到七十多。角色从卖入青楼的苦命少女,变成潘府的下人,到国立美专的学生,又去法国留学,回来当了教授,在社会恶势力和潘家内部的双重压力之下再赴法国,最终成了卓有成就的画家,最后长眠在异国他乡。年龄跨度大,身份变化多,哪个环节稍有失误便会满盘皆输。马兰投入了大量精力,还去向油画家、雕塑家求教模仿,怎么拿画笔,怎么托颜料盘,雕塑时的专业动作是怎样……当她套上工作长衫,架上一副金丝眼镜,左手托盘,右手拿画笔时,还真是那么回事哩。

这种“文戏”,没有金戈铁马,更无枪炮硝烟,是发生在知识分子之间心灵深处的情感纠葛,且大都发生在室内、海滩,是近距离的交流或对抗,除了少量形体表达和地位调度之外,更多的是要依靠唱腔念白来完成。而戏曲的唱、念、做、打四大手段的首位便是唱,因此“唱”在这个戏里显得尤为重要,也可以说成败系于它一身。

陈精耕先生的擅长之处是他了解和尊重演员,他的音乐唱腔初稿出来以后,会到我家中当面介绍,互相切磋,听取意见,最终形成成品。而排练场上由于导演和演员随时随地的变化、改动,他也会立即做出调整。如同那些服装大师在为个人定制高档西装时,会不停地、贴身地加以修改、微调,以追求最佳效果一样。我以为这个办法极好,毕竟演员是表演者,是直接对观众的“发言人”,也是音乐的第一呈现人和责任人。观众是通过演员的声腔艺术来认识这个创作群体,来认识剧本、导演包括音乐的。这种鱼水关系一旦错位,绝对难以产生优秀作品。

好的平面音乐作品,如何让它立得起来,活得长久,流传开去?这就决定了必须要由好的演员来完成这个共同的使命。马兰和我取得了一个共识,那就是在情、韵、声的排列上,情是排在第一位的。尤其是《海滩别》,音乐已经铺垫了坚实的抒情,缠绵、优美的动人意境,就看演员如何掌控了。

《风尘女画家》舞台剧照

在星空下,在海滩边,夜风催送着浪花不知疲倦地冲刷着沙砾,一对即将生离死别的中年人无言相对。在一阵沉默中,远处传来几声海鸥的孤鸣,更给寂静的夜空增加了几丝凄清。马兰吟诵般开口,把积压在心头的那种愁肠百结、欲哭无泪的忧郁情堵缓缓展现,娓娓道来。听者迅速感受并且接受那种信息传递,如同一只纤纤手指轻轻拨动了那一根深深埋藏在人们心底的“情弦”,并让它持续震动。这种心灵共鸣需要观众与演员的双向认知和同步律动,仿佛在彼此的参与中手挽着手同在海滩边漫步。

这种环境、这种心境、这种情境,决定了这种唱法。由此延伸开去,是这个剧目、这两个角色、这种关系,决定了其演唱风格。不少人在演唱这一段时,往往忽视了它的内涵,或竭尽全力耍花腔,或无动于衷唱曲谱,或甩开嗓子拼亮音,或亦步亦趋模仿秀……其实任何唱法都是可以的,不需要也不应该只此一家。关键是无论你是哪个流派、何种风格,都应该先要理解唱词的意思,要搞清楚这两位剧中人此时此刻的心情,他们所处的环境、时间、地点。否则一段本来很具品位的唱腔就会变成刻板或轻佻的“小曲儿”,这就多少有些令人遗憾了。对于戏曲欣赏,初涉者大多只是听响亮、听条件,而资深者则更在乎情感和意韵。

当时此剧要调到北京为美术界的全国性会议作演出,但围绕张玉良是否属于爱国画家引起了一场激烈争辩:刘海粟一派认定张玉良爱国,徐悲鸿的弟子们则不能苟同,双方相持不下,中宣部最后通知取消演出。我至今也很纳闷,某个专业内的学派之争、门户之见,竟然殃及一出地方戏剧目的走向甚至命运,实在是咄咄怪事!

林青女士曾欲把此剧改成十集电视剧,可惜怎么也弄不来那三十万元的拍摄资金,最终不了了之。后来,金芝老师也根据石楠女士的《张玉良传》改编出了六集电视剧《潘张玉良》,但电视剧中的唱词和唱腔,没有一句取自舞台剧《风尘女画家》。

黄梅戏电视剧《潘张玉良》剧照

本文摘自黄新德老师所著的《萍踪浪迹几度秋——我的梨园记忆》一书,原标题为《风尘女画家》,摘录时限于篇幅有所删节。图片均摘自网络。在此感谢作者及图片的拍摄者与共享者!